東 寺 (教 王 護 国 寺)

「身は高野、心は東寺におさめおく」と弘法大師に言わせた、

真言密教の根本道場なのだ!

四条大宮でバスを乗り換えて東寺へ

バスがなかなか来ない。ぷらぷらと次のバス停まで歩いても、まだ来ない。そのバス停で同じバスを待っていた女の人が「遅いですねぇ」と話しかけてきた。「どこまで行かはりますの?」「東寺です」「観光ですか?」「ええ」などと会話をしているうち、「もう、ちいともバス来いひんからタクシーで行こか思うけど・・・一緒に乗って行かはります?」ということになり、相乗りどすぅ。「(バス代と同額の)220円だけ出してくれはったらええよ」と言われたんだけど小銭が100円しかなかった。千円札を渡そうとしたら「いや、それはだめ。うちから誘うたんやし。ほんならその100円でええわ。これでお互い気持ちええやろ」と。今は修学旅行の中学生がタクシーで観光してる、ってなことを話しているうちに東寺東門に到着し、お礼とお別れの挨拶を述べて降車。

旅先でのこういった人情談話は心なごむねぇ。100円でタクシーに乗れたし。

東寺は京都のシンボル

さすがにお客さんが多い。東門(慶賀門)から入り、砂利道を歩く。ちょうど宝物館で春期特別公開が開催中。特別公開以外にも常設のナイスな仏がいると読んでいたので、まっすぐ行ってまず宝物館に入る。

『東寺の密教図像−形象の相伝−』

東寺は"794うぐいす平安京"の直後に桓武天皇が造ったんだけど、825年に弘法大師空海が講堂の造営を始めた頃から密教の知恵を実践する場となりましたとさ。境内はそのまま曼陀羅なのだそうだ。宝物館に入るとすぐに境内の航空写真が展示されてる。これが曼陀羅・・・?そう言われてもピンとこない。

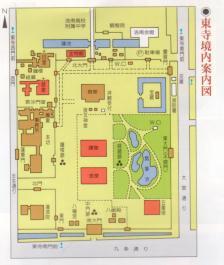

境内案内図

仏像や仏画はみな教典に定められたとおり、厳密なきまりに従って作られているらしく、そのきまりを伝えるためのテキストとなる巻物なんかが展示されているんだが、これがまあいちいち細かく、形だとかいっぱいある手のそれぞれに何を持つかだとかを、絵入りで教えちゃってるわけ。その絵や字が印刷じゃなくて直筆(昔なんだから当然なんだけど)。絵は色付き(カラフル!)。で、その指示どおりに作りましたっていう仏画もいーっぱい展示されてる。国宝や重文もたくさんあって、中には初公開モノもある。すごいぞ!室町時代の「仁王教五方諸尊図」は1.5m×1mのデカさ。すんごい綺麗。鎌倉時代の「覚禅鈔釈迦如来法」という巻物の絵は"フクちゃん"風でおかしい。国宝指定の「十二天屏風」なんか梵字付きで、もぉ、もぉ、もぉ、ほしいっっ!!!

『仏画』と『梵字』にはまった!売店に「十二天屏風」のミニチュアレプリカが売ってたけど高くて手が出ませーん。

宝物館に常設の仏像は

まず6m近い千手観音立像。ひとりぼっちで個室にいた。でっかくて息をのんだ。心臓がばこんばこんしてくる。近寄って見ると、ますますばっこんばっこん。−あ、これ、夢に見る感じだ。コワいようなドキドキする感じ。私の脳内で幻覚(白日夢)が始まろうとしている。

*注:やたらでっかいモノに遭遇すると、何故か私は両腕を広げて抱えなければいけない、という強迫観念に襲われるのだ。そしてそれがいつもコワイのだ。

「っくぅ、あぁっ、だめだ持てない!この人の足・腕・指さえも、径が大きすぎだ!めいっぱい両腕を広げて抱えようとするのに、だめだやっぱりいくらやってもだめだぁー!こわいよーでもわくわくするよー」 やがて、ぐるぐる廻る回転性めまいのような感覚が次第にしぼんできて、なんとなく現実に戻る。ほんの短い時間だったけど、今とんでたぞ。うむ、よくやった。仏像でトリップできたとは!!

次に見たのは兜跋毘沙門天。邪気がいい。地天女が一点を見つめてまじめくさった顔をしてるのが面白い。兜跋さん本人はメイク顔。ガイジンだねこいつは。ってまじでこの人、唐から来たんだもん。

地蔵菩薩がふたりいる。両人ともリアルで知的。これこそ私の好きな地蔵だ。一人は立像。指先が綺麗。もう一人は半跏像。くつろいでる。「くだけたな、君も」と誉めてやった。立ってる姿勢ばっかりじゃ疲れるもんな。いいよいいよ、楽にしなさい。

地蔵菩薩

地蔵菩薩

不動明王は火炎と表情がいい。愛染明王は光背がシンプルだけどステキ。この人の蓮華座は他の仏のとちょっと違ってカッコイイじゃん。

宝物館を出て講堂へ向かう

拝観券を買い、講堂・金堂・五重塔エリアに入る。すぐにみやげもの屋があって、おばさんたちがあれこれと物色している。右手の奥まったところの木の下に、ぽつんとプリクラが。東寺オリジナルプリクラだ。しかし「故障中」の張り紙があり残念。

雨は上がった。広い境内は公園のようで、子連れのファミリーが池のあたりで遊んでいる。前方には五重塔。外人観光客が五重塔を写そうと三脚に乗せたカメラを覗いている。

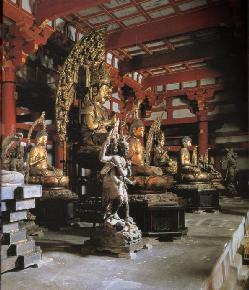

講堂は威厳たっぷりの古い建物だ。金網の入口扉を開けると、中はひんやりとして空気が張りつめている。数人の先客がいるが、みな無言。緊張する。そっと音をたてないようにして入ると、そこはもう異空間。壇上から大勢の仏像群がじっと睨みをきかせている。静かで、ド迫力。三十三間堂の千体仏よりずっと凄い。

「密教」や「曼陀羅」についての知識はぜんぜん足りないけれど、素人の私にさえも、ここがひとつの世界であると感じられる。講堂全体がひとつの宇宙だ。感動だー。如来達の凛とした力強さに。天部・明王達の迫力に。象や牛に。さすが日本一の男前仏像と言われるだけはある帝釈天に。こんなスゴイのがこんなにたくさん集まっているということに!

像の製作技術なんてものは小さい小さいと思えてくる。今、私は、もっとずっと大きな「空間の創造」ってなことに感動しているんだと思う。仏像だけでなく、それを取り囲む空気ってものがこんなに重要だなんて。「こんなことってあるの?」とあっけにとられてしまう。これが密教?これが仏教?これが宗教?これが哲学?これって何???

外に出ると、そこは再び雨上がりの午後。リュックを背負った若者たちが明るく談笑しながら行き交う。興奮してるんだか落ち着いてるんだか自分でもよくわからないまま、隣に建つ金堂へ歩く。

金堂で、運命の出会いがっ!!

金堂内部

金堂も、やはり「空間」だ。天井が高く、梁の木材に時間の流れを意識させられる。お堂の容積に対する仏像の割合(仏口密度とでもいうか)が講堂よりぐっと低いせいか、より「空気」が意識され、外からの光線の入り具合なんかも雰囲気を盛りたてている。金堂には先客がいない。

巨大な薬師如来。脇侍は向かって右が日光菩薩、左が月光菩薩。日光菩薩が気になる。なんだろう、すごく気になる。気になる気になる。光の当たり具合のせい?ああ、ものすごく美しい顔だ。理想の顔だ。・・・このひとに会えたことが喜び、というか、どう説明しよう、うーん。もうとにかくスキ!大スキ!!

日光菩薩から目が離れなくなっている。近寄って見上げていたら、目が熱くなってくる。「あれ?泣くか?」と自分のことなのにビックリ。うしろに下がって座って見上げてみても、やっぱり目が熱い。もうこみ上げてくる。これはすごいぞ。感動している私と、それを客観的に楽しんでる自分がいる。感動のほうの私は、じわじわ出てくる涙をハンカチで押さえながら日光菩薩を見つめている。客観のほうの私は「泣こうと意識して涙を出してるわけではないんだから、こりゃ本物の感動なのかな。やめようと思えば泣きやむことはできるけど、もうちょっと泣けるかどうかみてみよう」なんて思ってる。

人がぞろぞろ入ってきた。立ち上がってもう一度日光菩薩に近寄る。真下まで行って柵から身を乗り出して見上げる。

日光菩薩のお顔

日光菩薩のお顔

−顔が素晴らしいんだ顔がとにかくもう!立ち姿も、首の角度も、あらゆる点で美しい。私の脳が考えることが出来る範囲内での最高の美なんだ。なんでだろう。なんでそう感じるんだろう。個々のパーツは観点にない。ただ顔と全身しか目に入らない。どうしてか、これまでの見仏とは視点が違っている。弘法大師の密教パワーによる催眠か?

もう今日は他の寺に行かずにここで最後にしよう、と決め、拝観終了時間まで金堂でただただ日光菩薩と向き合っていた。

ここに来てよかった

東寺はホントによかった。東寺の宝物館・講堂・金堂でずいぶんゆったりと時間をかけた。計画してたわけじゃなく、そうなってしまった。

金堂での時間を、わたしは一生忘れないだろう。ここの仏に会えてよかった。ここに来てよかった。

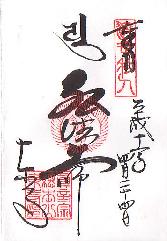

御朱印も最高傑作。カッコイー!

御朱印も最高傑作。カッコイー!